Religieuse, Historique et Statistique de la Paroisse et de la Ville

de

Monflanquin

rédigée par l’ordre de Monseigneur

Jean-Aimé de Lévézou de Vésina

Evêque d’Agen

(ordonnance du 10 Octobre 1841)

Population catholique de la paroisse, 2500 âmes et environ 50 réformés.

La paroisse St-André de Monflanquin est beaucoup plus ancienne que la ville dont la fondation ne remonte pas au-delà du 10ème siècle. Son église primitive, située à environ 500 mètres de la montagne du côté de l’est, sur le bord du chemin, dit de St-Avit, était bâtie sur la pièce de terre dont le sieur Lamothe, maçon, est actuellement propriétaire. Une portion de ses murailles était encore debout en 1790. Parmi les ruines, on remarquait son portail à demi délabré. Le cimetière était attenant à l’édifice et il est encore vénéré dans les processions des rogations. Il fut vendu pendant la tourmente révolutionnaire et l’on en retira plusieurs pierres tumulaires assez remarquables par leur grandeur, mais dont il ne reste pas de vestiges. L’église était sous l’invocation de St-André, Apôtre. Là aussi, se trouvait la ville ou bourg primitif qui portait le même nom, ce qui peut faire présumer qu’il avait été bâti postérieurement à l’église ou peut être en même temps. Quoi qu’il en soit de cette conjoncture, nous n’avons pas de documents sur lesquels nous puissions nous appuyer pour assigner son érection en paroisse. Néanmoins, il est permis de la regarder comme très ancienne et peut être est-elle antérieure au 5ème siècle puisque les Nithiobriges qui habitaient le pays avaient été convertis au christianisme par St- Martial vers l’an 250 de notre ère. Vers l’époque où s’éteignit la race carolingienne, c’est-à-dire vers l’an 987, un château ayant été construit sur le sommet de la montagne, peu à peu les vassaux se réunirent autour de ce château dont la chapelle agrandie depuis, leur servit de paroisse, et fut placée sous l’invocation de Marie. Elle a passé sous le nom de St-André, depuis l’abandon du bourg de ce nom.

Après les premières croisades qui finirent en 1099, la ville fut définitivement placée sur la pente au sud-ouest du château, et entourée de fortes murailles, de fossés, de hautes portes garnies de pont-levis, d’où lui est venu le nom de Monflanquin, montagne flanquée, qui se défend par elle-même. Une tradition, bien ou mal fondée, porte que l’agrandissement de la chapelle du château eut lieu sous la domination anglaise dans la Guienne, c’est-à-dire, vers le commencement du 13ème siècle. Mais de cette église, ainsi agrandie, ou pour mieux dire bâtie sur un plan beaucoup plus étendu, il ne reste que le portail et une partie des murailles du choeur qui sont d’une épaisseur remarquable. Elle fut détruite durant les guerres de religion, comme l’attestent plusieurs documents . Ce ne fut que vers le commencement du siècle dernier qu’on entreprit de la relever de ses ruines. La nef fut achevée au mois de Mars 1720. Elle ne fut couverte qu’en partie (les deux tiers environ) et à l’extrémité on éleva une cloison avec des airs pour se préserver, autant que possible, des intempéries de l’air. On commença d’y célébrer l’office divin à la fête de Pâques de la même année, du moins avons nous un projet de lettre à l’évêque d’Agen (Hébert) qui sollicite cette faveur. Et pour le déterminer à l’accorder on lui expose que la chapelle des Révérends Pères Augustins qui servait alors d’église paroissiale menaçait ruine et ne pouvait contenir la moitié des fidèles.

Le choeur ne fut entièrement rétabli qu’après 1740, et même le grand arceau qui le sépare de la nef est d’une construction plus récente. Il ne remonte pas au-delà de 1770; c’est là, du moins, ce que nous a attesté un vieillard octogénaire qui se souvient d’avoir vu ôter le cintre sur lequel il avait été bâti.

L’église, ainsi rétablie, n’offre rien de remarquable en fait d’architecture. On n’y admire guère que son portail qui a un commencement de style ogival peu prononcé. Il est difficile de caractériser son genre d’architecture; ce n’est guère qu’une oeuvre de simple maçonnerie. L’absence de l’art et des ornements doit être attribué au peu de fonds dont on pouvait disposer alors. Autrement, l’église, placée sur le plus haut point de la montagne, et s’élevant à 250 pieds au-dessus de la plaine, a un aspect assez imposant. Sa façade, dépourvue de toute espèce d’ornement, se développe sur 15 mètres 83 cm de largeur et sur 18 mètres de hauteur, ce qui offre une surface d’environ 290 mètres carré. Elle se couronne aux deux extrémités de deux petites tours carrées d’une égale hauteur. Ces tours ne sont élevées au-dessus du clocher que d’environ 3 mètres.

La longueur de l’église est de 45 mètres et sa largeur de 12 mètres. Elle est d’une grande simplicité à l’intérieur comme à l’extérieur. Le choeur est plus large du côté droit, et l’on ne sait trop comment expliquer ce vice de construction, si ce n’est par la différence des temps où la nef et le choeur ont été rebâtis. Cette inégalité n’est pas apparente du milieu de la nef parce qu’elle se trouve masquée par le mur du grand arceau. Les deux chapelles, ayant chacune 6 mètres 67 cm de longueur sur 4 mètres 34 cm de largeur, donne à l’édifice la forme d’une croix. Celle du côté gauche, qui est dédiée à la T.S. Vierge a été restaurée en 1840; elle a reçu un plafond avec quelques ornements en plâtre dans le style ogival à qui le vernis et le pinceau ont donné l’apparence du marbre. Elle possède aussi une assez belle statue de la Vierge en plâtre mais dorée; c’est un des morceaux les plus achevés de l’église.

Le sanctuaire a un peu changé de face en 1842; l’autel, adossé au mur, a été avancé ainsi que les degrés qui servent à y monter. L’ancien appui de communion en pierre, qui était sans élégance, a fait place à un nouveau en fer coulé qui est de forme semi-circulaire et d’une belle exécution. Ce travail a donné au choeur et au sanctuaire un aspect des plus gracieux.

La chapelle qui se trouve à droite et qui est dédiée à St André, Patron de la paroisse, était encore toute délabrée à l’époque de la révolution de 1789. Ce n’est que depuis le rétablissement du culte en France qu’elle a reçu un autel avec un tabernacle et quelques autres ornements qui ne sont guère remarquables que par leur simplicité. Cette réparation eut lieu vers 1830 par les soins de Monsieur l’Abbé Mignon, alors Vicaire de la paroisse.

La paroisse St-André fut desservie pendant long-temps par des chanoines réguliers dépendants de l’Abbé d’Eysses. Le chapitre était attenant à l’église et occupait tout l’emplacement sur lequel sont bâties les maisons qui confinent à la rue du côté du midi. Pendant la domination anglaise dans le 14ème siècle, les chanoines réguliers s’éteignirent. Le grand Prieur et l’Abbé d’Eysses les empêchèrent d’admettre des novices; leur couvent devint une maison de refuge du monastère d’Eysses. La maison de Monsieur Fournier de St Amand de la Tour est bâtie sur l’emplacement qu’occupait la maison du Prieur; on l’appelait l’abbaye .

Après l’extinction ou la suppression du chapitre, l’abbaye de Gondon (religieux Bernardins) fut chargée du soin de la paroisse. Monflanquin avait aussi un couvent de religieux Augustins (en 1259, un Etienne de Béliac, Prieur de Monflanquin, figura dans le traité fait entre Bernard de Jourdain et le duc Alphonse pour la fondation de Villeneuve sur Lot).

Leur maison primitive était au bas de la ville, à l’endroit où est actuellement bâtie la maison de la famille Huc. Le jardin et le magnifique enclos qui y sont attenants étaient des dépendances du monastère. On croit qu’il fut détruit vers l’an 1569. La tradition porte qu’en revenant du bourg ou de la fête votive de Calviac, on avait coutume de faire une station à leur chapelle pour y prier. Ces religieux s’établirent ensuite au centre de la ville; leur nouvelle maison confinait, d’un côté à la grand rue et de l’autre à celle qu’on nomme aujourd’hui rue de l’hôpital. Un arrêt du parlement de Bordeaux les autorise à fermer la ruelle qui séparait les deux corps d’habitation dont se composait leur couvent. Il n’offrait rien de remarquable en fait d’architecture. Il y avait une salle d’école pour les enfants; un des frères la dirigeait. A la révolution de 1789, cette maison eut le sort de tant d’autres asiles de la piété; elle fut affectée à des usages profanes. Une portion servit de siège à la mairie jusque vers l’an 1809, époque rapprochée de celle où elle fut vendue de nouveau. Elle a été démolie en grande partie en 1839 pour être remplacée par la maison qui appartient actuellement à Monsieur Bosq, notaire royal. Du temps de l’empire, sous la préfecture de Monsieur Pieyre, la chapelle fut livrée au culte protestant et y est encore affectée. Le club révolutionnaire y avait autrefois tenu ses séances.

Au nord-est de Monflanquin, quelques centaines de mètres au-delà du moulin dit de St-Avit, il existait autrefois une église connue sous le nom de St-Avit-Aleyroux. On ignore l’époque de sa ruine amenée par le laps du temps ou peut être même par les guerres de religion dont le pays fut autrefois le théâtre. C’est peut être de cette église qu’il est question dans un titre du château de Monflanquin daté de (1101) sous le nom de St-Abit-de-Leide . On en voyait encore quelques débris avant 1789. Aujourd’hui, il n’existe plus que l’emplacement auprès duquel se trouvait le cimetière où une croix fixe les stations des processions des rogations du côté du nord-est de Monflanquin. La réunion de son territoire à la paroisse St-André est de temps immémoriaux.

Sur les confins de la paroisse du côté de l’est, s’élevait une autre église appelée de Galayssac ou de St-Galayssac; elle avait le titre de paroisse. Il en est fait mention dans le titre précité de (1101). Elle fut détruite durant notre grande révolution et les matériaux en furent vendus, de telle sorte qu’il n’en reste plus de vestiges. Le prêtre qui la desservait à cette époque, célèbre par tant de bouleversements, fut intrus à Monflanquin pendant quelques années; il se nommait LAURAS. Cette paroisse fut réunie en partie à celle de St-André de Monflanquin.

L’église de Calviac, annexée à Monflanquin depuis 1802, était autrefois, dit-on, dépendante d’un monastère qui n’a pas laissé de souvenirs. Elle fut vendue par les gouvernants de 1793, et rachetée par les principaux habitants de la paroisse qui voulurent la préserver de la destruction et la réserver pour des temps meilleurs. Cette construction ne remonte pas au-delà du 16ème ou du 17ème siècle . C’est l’une des plus jolies églises succursales de ce canton. Elle présente la forme d’une croix formée par ses deux chapelles, dont l’une, celle de gauche dédiée à la T.S. Vierge, fut restaurée en 1835 . Le choeur a une assez belle voûte à arêtes saillantes; la nef et les chapelles n’ont qu’un lambris . Le dernier titulaire qui a desservi cette église se nommait Monsieur Gauffre, décédé au commencement de ce siècle dans sa maison de Bourdéou, non loin de Calviac, où il avait fait construire une petite chapelle qui menace ruine aujourd’hui.

- 2 - - Titulaires de la cure de Monflanquin -

Le plus ancien curé de la paroisse St-André de Monflanquin, dont le nom nous soit connu, s’appelait Monsieur Sezeau. Il vivait en 1729 comme j’ai pu m’en assurer par une de ses lettres datée de cette année-ci qui s’est trouvée à Sansot dans les papiers de Monsieur Ducondut, ancien procureur du roi. Environ 27 ans après, la cure de Monflanquin était occupée par Monsieur Dalzac ou Alzac. On peut penser qu’il avait été le successeur de Monsieur Sezeau. Il mourut vers l’an 1756 dans son fauteuil, dans un âge très avancé, après avoir pieusement reçu les sacrements de l’église. Monsieur Vistorte, ancien curé de la paroisse St-Hilaire de Monflanquin, qui m’a rappelé cette circonstance de sa mort, n’a pu me rien apprendre de sa vie. (il n’était alors âgé que d’environ 9 ans). Tout ce que j’ai pu savoir autrement, c’est qu’il fut un digne pasteur de l’église et qu’on avait pour lui une grande vénération à cause de ses vertus. Monsieur Dalzac eut pour successeur Monsieur Durand qui gouverna la paroisse 22 ans. Monsieur Falques vint après lui et ne demeura que 5 ans à Monflanquin. La phitisie dont il était atteint le porta à demander la cure de Roquefère, il y mourut peu de temps après dans un âge peu avancé, emportant les regrets de tous ceux qui l’avaient connu (1788). En 1789, Monsieur Labat de Lapeyrière, vicaire à St-Sulpice à Paris, depuis environ 12 ans, fut nommé titulaire de la paroisse de Monflanquin par Monseigneur d’Usson de Bonac. A l’époque de la

révolution il avait cru d’abord pouvoir prêter serment à la constitution civile du clergé, mais bientôt après, ayant reconnu ce qu’elle renfermait de schismatique, il se rétracta, et fut presque immédiatement mis en arrestation. Il fut enfermé dans la maison actuellement habitée par Madame Veuve Laporte . Des sentinelles furent placées à l’entour pour l’empêcher de s’échapper; mais des amis gagnèrent facilement les citoyens qu’on forçait à faire le rôle de satellites et facilitèrent son évasion. Il descendit par une fenêtre durant la nuit au moyen d’une corde qu’on lui avait fourni et se sauva pour prendre le chemin de l’exil. Ce fut vers l’Espagne qu’il tourna ses regards. Il était déjà arrivé à Auch pour se diriger de là vers la frontière; mais là, il reçut l’ordre de rétrograder, après s’être vu prendre le peu d’argent qu’il emportait et avoir reçu du mauvais papier en échange de son or. Enfin, ce ne fut qu’après bien des travers, qu’il put mettre le pied sur la terre hospitalière qu’il cherchait . Dix ans après, environ, il lui fut donné de revoir son cher troupeau dont il est le pasteur depuis 53 ans. Des moeurs douces et sévères, une aimable gaîté, un grand zèle pour les fonctions du saint ministère joints à une grande charité l’ont toujours fait vénérer et chérir de son peuple. Son grand âge et ses infirmités le forcèrent en 1838 à se retirer au sein de sa famille à Lacépède. Quoiqu’il ne dut plus résider à Monflanquin, Monseigneur Jacoupy lui permit, néanmoins, de conserver son titre (il est, depuis long-temps, le seul ancien titulaire dans le diocèse d’Agen). Sur les dernières années de sa résidence, il avait obtenu un second vicaire qu’il rétribue lui-même. Le reste du revenu de son titre est presque entièrement employé en aumônes et en bonnes oeuvres. Avant de quitter Monflanquin, il fit donation de sa maison à l’hospice en lui imposant la charge de donner 1000 francs à la fabrique et 500 francs au bureau de bienfaisance. Toujours zélé pour le bien même au fond de sa retraite, il procura à la paroisse le bienfait d’une mission en 1840. Elle fut donnée par Messieurs Ferrand et Pauliet, le premier du diocèse de Nîmes et le second de celui de Montauban. Elle opéra beaucoup de bien; plus de 1300 personnes dont plus de 400 hommes s’approchèrent de la table sainte dans ce jour de salut. Une belle croix en fer fut plantée à la porte St-André, tout près de l’emplacement qu’occupait celle qui avait été érigée à l’époque de la retraite donnée à Monflanquin par le célèbre missionnaire Passenaud, et que le vent avait renversé en 1830. En 1842, Monsieur Lapeyrière a encore donné la somme de 1000 francs pour aider à la fondation d’une école gratuite pour les petites filles pauvres, pour laquelle Monsieur Eusèbe de Godail de la Roquette, exécuteur testamentaire de feu son oncle, Monsieur de Godail Saint Hilaire offre un capital de 6000 francs. Ce fut quelques années avant son départ de Monflanquin qu’eut lieu la translation du cimetière du Cadelpech au bas de la montagne, au nord-est. On le fit effondrer à une certaine profondeur et l’on en retira une grande quantité d’ossements qui furent solennellement portés au nouveau cimetière au mois de Mars 1834 . L’ancien cimetière a été remplacé par des promenades ornées de plates-bandes de gazon. Le nouveau avait une chapelle qui n’a pas subsisté long-temps par la faute de l’architecte qui n’avait pas donné assez de profondeur aux fondements. Comme elle menaçait ruine, on l’a démolie en 1839 et le conseil municipal de la cité n’a pas été assez généreux pour en faire ériger une nouvelle. On s’est contenté d’y faire bâtir une espèce de couvert propre à servir de refuge et d’abris lorsque les cortèges funèbres viennent à être surpris par le mauvais temps.

La paroisse St-André est administrée par deux vicaires depuis le départ de Monsieur Lapeyrière de Monflanquin (1er février 1834).

Noms des vicaires de Monflanquin depuis 1802

Messieurs Vistorte

Mignon 6 ans

Lacroix 1 an

Escalon 1 an

Gimbert 1 an

Castaing Vicaire depuis 8 ans, 1er archiprêtre du canton nommé par Monseigneur de Vésina, Evèque d’Agen.

Roussel 3 ans

Vacquié Vicaire depuis 4 ans

- Bienfaiteurs de l’Eglise Paroissiale -

S’il y a eu des bienfaiteurs qui aient laissé des fonds pour aider à la reconstruction ou à la restauration de l’église paroissiale de St-André, leurs noms ne sont point parvenus jusqu’à nous. Ce que nous savons, c’est que les gros décimateurs durent y contribuer et y contribuèrent en effet. Parmi eux on comptait l’évêque d’Agen, (quelques uns disent l’évêque de Sarlat), l’abbé de Gondon et les religieux de la maison d’Eysses. Le devis estimatif des frais qui restaient à faire pour la reconstruction de la nef n’est porté qu’au chiffre de 1980#. Ce devis est daté du 25 novembre 1714. Il s’agissait de continuer et conduire les réparations jusqu’aux ruines de l’ancien choeur. Le devis porte qu’on doit faire 50 cannes de muraille de 5 pans de largeur et de 6 cannes de hauteur y compris les fondements. Déjà une ordonnance de Monsieur de la Bourdonnaye , intendant de Bordeaux avait affecté la somme de 200 et quelques livres aux réparations du porche. Depuis le concordat de 1801, les réparations qu’on a faites dans l’intérieur de l’église sont dues aux minces revenus de la fabrique et aux aumônes des fidèles. Cependant, il est une personne qui doit être signalée parmi les bienfaiteurs et qui est décédée en 1841: c’est la veuve Jeanne Poumarat, plus connue à Monflanquin sous le nom de la «Jardinière ». Dans son testament, elle lègue la somme de 300 francs à la paroisse, savoir 150 francs pour la chapelle de la Sainte Vierge et 150 francs à l’église. Nous ne devons pas omettre Monsieur de Lapeyrière, curé actuel de Monflanquin. C’est lui qui, en 1840, a donné les chandeliers du grand autel, qui a couvert une grande partie des frais qu’a entraîné la restauration de la chapelle de la Sainte Vierge, et enfin gratifié la fabrique de la somme de 1000 francs à prendre sur le prix de la maison donnée par lui à l’hôpital de la cité.

- Des dispositions religieuses et morales de la Paroisse -

D’après ce que nous devons juger par la lecture de l’histoire et les témoignages des anciens, ce n’est pas une témérité d’avancer que l’esprit religieux régnait dans la paroisse de Monflanquin avant la révolution de 1789 et dans les temps antérieurs. Mais à cette époque de vertiges où la jeunesse se trouva privée d’instruction religieuse, il s’introduisit, avec l’ignorance, un grand relâchement dans les moeurs. L’esprit religieux s’affaiblit et même plusieurs firent naufrage dans la foi. Cependant, depuis plusieurs années, une notable amélioration s’est opérée dans les esprits et dans les coeurs. Et si nous avons encore à gémir sur des scandaleux et des indifférents en matière de religion, nous avons aussi à nous réjouir dans le Seigneur. Aujourd’hui, la majorité des paroissiens est fidèle aux lois de Dieu et de son Eglise; le lieu saint est fréquenté et l’on y voit de l’empressement et une sainte avidité pour entendre la divine parole. Le Seigneur compte même un assez grand nombre d’âmes dont les vertus et les bonnes oeuvres peuvent faire aimer et vénérer le catholicisme qui les inspire .

Le chef lieu de la paroisse compte trois écoles pour les garçons, savoir : une école communale et deux écoles privées; ce qui fait que l’instruction primaire s’y distribue avec une sorte de profusion. Il y a aussi un pensionnat pour les demoiselles et une autre école pour les petites filles, annexée depuis long-temps à l’hospice et dirigée par une soeur hospitalière. Des démarches se font actuellement pour ouvrir une école gratuite pour les petites filles pauvres et qui sera également dirigée par une soeur hospitalière.

Monflanquin possède aussi un bureau de bienfaisance dont les modiques revenus sont distribués par des personnes à qui l’on donne le nom de Dames de la Charité, et un hôpital qui porte le nom de l’ancien qui se trouvait au haut de la ville et qui était connu sous le nom d’Hôpital Saint Jacques. Il y a environ 80 ans que des dames respectables entreprirent de le fonder; la tradition nous a conservé leurs noms. C’étaient une dame Ducondut, née Capdeville, et une demoiselle Danzelle Vernéjoul. Elles firent d’abord une collecte dans la commune de Monflanquin pour avoir quelques fonds et voulurent elles-mêmes le doter. Elles se rendirent ensuite à Agen auprès de Monsieur l’Evêque pour lui faire part de leur pieux dessein et obtenir son autorisation ou assentiment pour faire l’acquisition du bâtiment actuel. Son revenu est malheureusement trop modique; il ne s’élève guère au-delà de 2500 francs. On y peut recevoir une douzaine de malades. Il est desservi depuis environ 15 ans par deux soeurs hospitalières dont la maison mère est à Tours. Auparavant, il l’était par des soeurs de la Miséricorde de Bergerac qui se retirèrent parce que l’administration refusait de leur adjoindre une troisième soeur de leur ordre. Leur séjour à Monflanquin ne dépassa guère 5 ans. Dans les temps antérieurs, les malades étaient servis par des personnes gagées.

La paroisse St-André compte 3 associations pieuses : la confrérie du Saint Rosaire, celle de l’Adoration Perpétuelle qui date du temps de Mascaron, et une association de Persévérance pour les Jeunes Filles, fondée à la suite de la mission de 1840. Elles ne contribuent pas peu à l’édification de la paroisse et à la bonne renommée dont jouit au loin l’église de Monflanquin.

- Partie Historique -

Monflanquin, ou plutôt son château, fut d’abord une dépendance du comté de Toulouse. Sa fondation, comme nous l’avons vu plus haut , remonte au berceau de la société féodale. Nous avons vu encore que ce fut après les premières croisades que furent élevés l’enceinte et les autres ouvrages qui lui valurent son nom de Monflanquin.

Après la confiscation des terres de Raymond, Comte de Toulouse, par Philippe-Auguste, qui les abandonna au premier occupant, Monflanquin dut suivre l’exemple de tant d’autres places qui se soumirent à Simon, Comte de Monfort. Cependant, nous savons que, lorsqu’après le siège de Penne, en 1213, il se fut emparé de Biron, il laissa Monflanquin intact, ou du moins, il ne vint pas le forcer de lui ouvrir ses portes. L’histoire ne nous apprend pas si le seigneur de Monflanquin imita les autres seigneurs de l’Agenois qui vinrent offrir leur hommage-lige à ce guerrier célèbre à Penne le 8 septembre 1214.

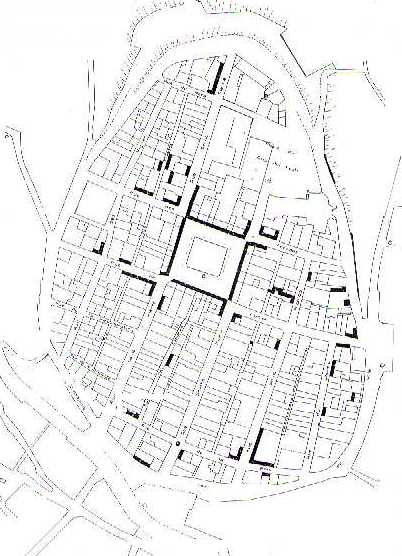

Ce fut vers ce temps que l’état belligérant de la province porta le seigneur de Monflanquin à augmenter ses fortifications de quatre tours à l’intérieur, dont une reste encore debout. Le plan de la ville fut rectifié en même temps; on y forma des rues droites, larges, coupées à angle droit avec une place vers la sommité, un peu au-dessous de l’église. Sur cette place, on construisit avec la maison de ville, une halle remplacée depuis par une promenade plantée d’arbres. Ce changement eut lieu sous Louis IX, à son retour de la seconde croisade, c’est-à-dire de 1230 à 1240, lorsque l’apparition de Henri III, roi d’Angleterre, fit redouter la guerre dans l’Agenois.

Plus tard, on construisit une fortification en forme de redoute en avant de la ville, dans la partie inférieure qui était la plus accessible, couvrant son entrée et la fontaine placée au-dessous.

Après la mort du duc Alphonse, frère de Saint Louis, Monflanquin passa sous la domination du roi de France avec le comté de Toulouse. Cette place devint, dés lors, une terre de roi, comme on l’appelait vulgairement. Ce fut vers l’an 1271, qu’eut lieu la réddition de la ville et du château de Monflanquin. Nous avons encore une copie de l’acte qui fut dressé alors . Un seigneur, appelé Guillaume de Cohardon, écuyer et sénéchal de Carcassonne, convoqua les consuls et peuple du dit château au nom du roi, afin que le dit château de Monflanquin fut remis et gardé és mains du dit Seigneur Roi, et lui appartint comme ci-devant au Comte de Toulouse avec toutes les paroisses, châteaux et droits y appartenant, qui étaient dans sa seigneurie, district et abanlieu du dit château. Les châteaux de Monségur et de Cancon faisaient alors partie de ses dépendances. Voici le nom des paroisses qui étaient comprises dans son territoire, savoir : Condesaygues de Pinel, Saint-Aubin, Rouet, Savignac, Saint-Salinier, Saint-Pardou, Saint-Galayssac, Montagnac-sur-leide, Souillés, Le Losso, Genibréde, Enbals, Bibien, Born, Pix, Vilar, Saint-Jut, Saint-Amand, Naudaliat, Lugagnat, Saint-Abit de Leide, Lacapelle-de-Demont, Barbas, Thayrat, Crousiliat, Saint-Paul, Rocofaire, Corconat, Nouliat, Saint-Sulpice. Les consuls et les principaux habitants de Monflanquin et des autres paroisses de sa seigneurie firent serment de fidélité sur les Saintes Evangiles. Les actes en furent dressés à Penne d’Agen.

En 1279, à l’époque où Edouard 1er, roi d’Angleterre, devint possesseur de l’Aquitaine, Monflanquin était le chef lieu d’un des 12 grands bailliages que ce prince institua en Agenois. Cette ville avait alors 4 consuls, des prud’hommes formant le conseil pour les affaires municipales et un bailli chargé de rendre la justice avec la haute direction de la Coté, comme on le voit dans la collection de Bréquigny où l’on rapporte des lettres patentes d’Edouard 1er du 20 avril 1289, par lesquelles ce roi accorde aux habitants du château et de la ville de Monflanquin le droit de changer leurs consuls tous les ans, lesquels seront nommés par le bailli du dit lieu, parmi un certain nombre de prud’hommes de la même ville qui seront présentés au dit bailli par les consuls de l’année précédente. Cette même collection fait connaître le nom de ce bailli en 1290: il s’appelait Raymond de la Motte. Par une décision souveraine du 5 mai 1310, rapportée par le même auteur, le roi Edouard III, céda cette charge à Guillaume de Bordeaux, sans autre désignation, en payement de 200 livres sterling qu’il devait à ce particulier pour des avances qu’il lui avait faites dans son gouvernement d’Aquitaine.

En 1293, Monflanquin fut cédé au roi de France, Philippe-le-Bel par Edouard III. Nous avons le texte de l’ordonnance d’Edouard : « Le Roi, pour satisfaire aux exigences du Roi de France, qu’il reconnaît justes à cause des excès qui ont été commis par ses officiers en Gascogne, ordonne de lui livrer la ville de Monflanquin et de mettre la Gascogne à la disposition de ce prince. »

Mais cette lettre d’Edouard n’était qu’une concession simulée, dans le seul but de mettre en défaut la vigilance de Philippe-le-Bel; la reddition de Monflanquin n’eut pas lieu, loin de là, le prince anglais écrivit l’année suivante aux consuls et aux jurats de cette ville, se plaignant que le Roi de France lui avait enlevé méchamment sa terre et ses bonnes gens de Gascogne, et faisant appel à leur fidélité et à leur bravoure, pour l’aider à recouvrer cette portion de son territoire.

Cinq ans après que ce prince eut donné la charge de bailli à Guillaume de Bordeaux, comme il a été dit plus haut, il fit un nouvel appel aux autorités de Monflanquin. Charles IV, Roi de France, menaçant d’envahir la Guienne, Edouard le supplia de s’entendre avec les principaux seigneurs de la province pour organiser la défense. En récompense du dévouement des habitants de Monflanquin, Edouard, en 1318, confirme tous leurs privilèges et annexe leur ville à la couronne avec promesse de ne jamais l’en distraire.

En 1340, Edouard III, adresse aux jurats de Monflanquin deux lettres pour réclamer leur aide et leur concours contre Philippe de Valois qui avait, pendant sa minorité, envahi sa terre d’Aquitaine et usurpé sa couronne de France.

Pour récompenser Bosmond d’Astarac de ses bons et loyaux services, Philippe V le pourvut du gouvernement ou établie de Monflanquin.

Guillaume de la Barthe-Fumel, seigneur de Montesquieu en Quercy, était en 1350, capitaine de Monflanquin, ainsi qu’on le voit par la quittance qu’il donne au trésorier des guerres, de 994 livres tournois sur ses gages.

En 1374, suivant un manuscrit, les gens de Monflanquin (las géns dé Mounflanqui) se réunirent volontairement à l’armée du Comte d’Artois qui de Villeneuve, se porta sur Tonneins d’où il chassa les anglais.

Une tradition populaire porte, que durant les guerres anglaises dans l’Aquitaine, Monflanquin fut pris et repris trois fois dans une même journée, mais elle ne nous dit pas qui resta maître de la place des anglais ou des français .

Nous ne connaissons pas d’autres faits relatifs à Monflanquin jusqu’à la prédication de la réforme au 16ème siècle. Cette ville est une de celles de l’Agenois qui prirent le plus de part aux troubles religieux de cette époque. La réforme y fut prêchée en 1541, 1542 et 1543 par un Jérôme Cazabonne; les nouvelles doctrines y firent des progrès rapides et le nombre de ceux qui les suivirent s’éleva dans la suite à plusieurs milliers dans sa juridiction. Les principaux habitants donnèrent au peuple l’exemple de la défection et de l’apostasie, et aujourd’hui leurs descendants sont encore engagés pour la plupart dans le protestantisme.

En 1562, après la prise d’Agen par les protestants, la ville de Monflanquin se déclara surtout pour le Prince de Condé. Elle envoya ses soldats protestants disponibles à Penne, et les troupes de ces deux villes réunies vainquirent le capitaine Charry, officier de Montluc, qui était parti de Villeneuve pour se rendre à Montauban. Quelque temps après, lorsque Montluc, revenant de Toulouse, toutes les villes frappées d’épouvante lui ouvraient leurs portes, Monflanquin fut du petit nombre de celles qui ne se laissèrent point intimider, et tint jusqu’à ce que Monsieur de Burie y eut envoyé trois compagnies de gens d’armes. La présence de cette garnison et le voisinage de Montluc continrent les réformés, sans toutefois les empêcher de conserver des intelligences avec ceux de leurs frères qui tenaient la campagne. Ce fut par eux que Monsieur de Piles fut averti, en 1566, de la marche des catholiques qu’il faillit surprendre à Miramont. Sur ces entrefaites, Montluc arriva à Monflanquin et en parti bientôt avec des guides que lui donnèrent les consuls pour aller combattre le seigneur de Piles qui fut battu par Madaillan à Miramont avant son arrivée. Après l’avoir poursuivi jusqu’au-delà de la Dordogne, il retourna à Monflanquin dont les protestants lui donnaient de l’inquiétude. Mais, par malheur pour cette ville, il ne put y séjourner long-temps; il fut obligé d’aller en divers lieux où l’on réclamait sa présence.

A peine eut-il quitté cette place et amené avec lui la garnison, que l’armée ou plutôt la bande de Thoiras, chef des protestants de Bergerac, passa la Dordogne, occupa Villeréal et, dans les premiers jours de 1569, s’empara de Monflanquin. Elle signala son entrée dans la ville et son séjour par des actes d’une cruauté révoltante: le pillage des maisons catholiques, le viol, l’incendie ne furent que le prélude d’autres horreurs. Le couvent et la chapelle des Augustins furent brûlés et saccagés, tous les religieux égorgés, leurs cadavres furent jetés dans le puits qui se trouve au bas de la grand rue. C’est de là que lui est venu le nom de Puits des Frères (Pouts dés Frayrés) qu’il portait encore avant qu’on l’eut fermé pour y placer une pompe. Le Prieur, appelé le père Bouïs, d’autres disent avoir lu Anthoine de Bonnys dans un procès verbal dressé à Penne pour constater cette horreur, fut traîné par les rues de la cité, ensuite coupé par morceaux et sa chair pendue à la boucherie. (un ancien m’a assuré avoir lu dans la chronique du couvent, avant 1789, qu’on avait menacé d’exclure du temple tous ceux qui ne seraient pas aller en prendre un morceau). On souhaiterait pouvoir reléguer de pareils excès au nombre des fables. Les soldats de Thoiras se conduisirent avec barbarie. Ils dévastèrent encore l’église paroissiale de St-André et la ruinèrent. Tous ces faits nous sont attestés par des manuscrits et par l’histoire des Saints de l’ordre des Augustins imprimée à Toulouse en 1614 .

En 1574, les catholiques essayèrent de reprendre Monflanquin. Dans une notice sur Monflanquin, extraite de la Guienne Historique et Monumentale, il est dit qu’ils échouèrent dans cette tentative, comme ils avaient échoué devant Clairac le 20 juin de cette même année. Cependant, dans un catalogue des consuls de Monflanquin, nous lisons que ce catalogue date depuis la prise de Monflanquin arrivée le 31 août 1574. Il est donc permis de croire que si les assiégeants furent d’abord repoussés, ils ne se rebutèrent pas, et finirent par triompher. La place fut défendue par Langoiran, qui prenait le titre de gouverneur du Périgord, et qui était venu au secours de la ville avec 2000 hommes. Par une de ces tristes fatalités, si communes dans les guerres civiles, le chef catholique que Langoiran, seul, repoussa d’abord, était Montferrand, son propre frère.

Peu d’années après, Béthune qui commandait dans Monflanquin pour le roi de Navarre, ayant voulu tenter une excursion du côté de Sainte-Foy, rencontra le sénéchal de Bazas, Jobert Barraut, à la tête d’un parti de cavaliers catholiques; un engagement eut lieu, sanglant et acharné. Les religionnaires furent vaincus et laissèrent sur le champ de bataille le corps de leur capitaine.

La même année, le vicomte de Turenne, père du fameux maréchal de ce nom, tira de Monflanquin deux couleuvrines pour aller faire le siège de Belvés qu’il ne put emporter. Henri IV, maître de Monflanquin, en donna le commandement à Jacques Nompar de Caumont Laforce en 1589. L’année suivante, malgré son affection pour le roi de Navarre et le grand nombre de protestants qui l’habitaient, cette ville, menacée par le seigneur de Foucault que Mayenne avait donné pour gouverneur à Villeneuve, reçut un de ses lieutenants et se rangea sous ses drapeaux. De gré ou de force, elle suivi le parti de la ligue jusqu’à l’entrée de Henri IV à Paris. Elle fut alors réduite à l’obéissance par le petit fils de Blaise de Montluc, sénéchal d’Agen. C’était en 1594. Le souvenir des jours désastreux des guerres de religion laissa dans l’esprit des habitants de Monflanquin des traces profondes. Aussi, lorsqu’en 1621, les protestants réunis à Clairac, décidèrent de reprendre les armes, à l’instigation du Prince de Condé, qu’un mécompte d’ambition avait poussé dans leurs rangs, cette ville se hâta d’envoyer des députés au roi pour lui prêter serment de fidélité, bien que la moitié de ses habitants fit alors profession, dit-on, de la religion prétendue reformée. Ils avaient refusé de se joindre aux séditieux.

L’année suivante, après la levée du siège de Montauban par Louis XIII, Nompar de Caumont Laforce, ancien gouverneur de Monflanquin sous Henri IV, et alors au nombre des mécontents, envoya son neveu, seigneur de Castelnau, pour s’emparer de cette place. Il emporta la ville, après quelques jours de siège, par un coup de main hardi. Après quelques coups de canon, une brèche fut pratiquée aux murailles alors en vétusté. Un assaut fut donné et les fortifications forcées. Le combat se continua jusque dans les rues et il y eut beaucoup de sang répandu. (on croit que la brèche fut pratiquée du côté du couchant, et c’est peut être de là que la porte qui s’y trouvait fut appelée « Porte de la Brèche », nom qui lui reste encore aujourd’hui). Peu de mois après, Castelnau quitta Monflanquin et en confia le commandement au marquis Théobon de Pardaillan pour le Prince de Condé, chef des mécontents. Peu de temps après que le Marquis de la Force eut fait sa soumission au roi, Monflanquin se rendit sans recourir aux armes; Pardaillan remit les clefs de la place à Louis XIII.

Le premier jour de juin 1622, ce prince, étant à Agen, ordonna la démolition de sa muraille d’enceinte, de ses fortifications et de son château; ce qui eut lieu immédiatement.

Lorsque Anne d’Autriche donna le gouvernement de la Guienne au Prince de Condé, le peuple entier fit entendre un long cri de joie, en voyant s’éloigner l’altier et insatiable d’Epernon. A Monflanquin surtout, cet événement fut signalé, le 4 mars 1650, par des réjouissances publiques, des feux de joie, des illuminations et même un Te Deum.

Cette ville, qui avait éprouvé tant de secousses, jouit enfin d’un peu de repos et de liberté jusqu’en 1678. A l’exemple de la majeure partie des peuples de la Guienne, les habitants de Monflanquin, écrasés d’impôts, se soulevèrent, et la prudente conduite de Monsieur de la Force put, seule, calmer l’irritation et éteindre le feu prêt à se rallumer. Un levain de haine religieuse perçait dans tous ces troubles. Les ministres, en chaire, ne se bornaient pas toujours à leur ministère de paix et de conciliation . En 1680, ceux de Monflanquin furent condamnés à une amende et interdits pour toute leur vie. D’un autre côté, un grand nombre de leurs adeptes les abandonnait tous les jours pour rentrer dans l’église catholique. On compta bientôt jusqu’à 5000 convertis dans la juridiction de Monflanquin.

Louis XIV ne tarda pas à publier ce trop fameux édit qui portait la révocation de l’Edit de Nantes. La stupeur régna dans la ville quand cette révocation y fut connue. Un arrêt du conseil d’état, en date du 19 février de l’année qui suivit celle de 1685, où parut le fameux édit, avait fait fermer le temple de Monflanquin. Cet événement eut lieu le 18 mars de l’année 1685; le 22 octobre suivant, le temple fut démoli et l’emplacement qu’il occupait fut converti en une place qui porte aujourd’hui le nom de place Caladon . Elle est située au sud-ouest de la ville. Peut être, si les vieux murs du 12ème siècle eussent encore été debout, Monflanquin eut, comme 100 ans auparavant, levé l’étendard de la révolte; mais les temps étaient autres, et le nombre des réformés avait sensiblement diminué. Force fut donc de se résigner. Ce fut surtout au zèle évangélique de Mascaron que l’on dut l’entière soumission du pays, grâce au grand nombre de conversions opérées en 1688, par l’exemple de ses vertus plus encore que par son éloquence. Des manuscrits font foi que ce prélat qui, dans ses visites pastorales, eut le bonheur de ramener à l’église 3600 protestants, en laissa très peu d’obstinés à Monflanquin. Ceux qui restèrent furent réduits à se réunir dans l’ombre jusqu’à l’époque de la révolution de 1789. La maison de Seguy, près de Monflanquin, fut plus d’une fois le lieu où ils se réunirent pour leurs assemblées. Ce fut vers 1806 qu’ils prirent possession de la chapelle de l’ancien couvent des Augustins pour en faire leur temple.

Nous avons vu que le bailli de Monflanquin avait l’administration de la justice avec la haute direction de la cité. Ce bailli devint, plus tard, un juge royal; il était toujours regardé comme le premier magistrat de la ville. Ce fut, apparemment, sous Louis XIV, qu’eut lieu ce changement, puisque dans toute juridiction qui n’avait pas de Seigneur Haut-Justicier, il en fut ainsi. Monflanquin avait donc un tribunal où se jugeaient les affaires civiles et criminelles. Le dernier qui ait rempli les fonctions de juge royal en cette ville s’appelait Alexis de Bardy. Il y avait aussi un procureur du roi près ce tribunal; ç’a était Monsieur Ducondut de Sansot, père du propriétaire actuel de ce domaine, qui, le dernier, en a fait les fonctions. Les sentences criminelles étaient mises à exécution sur la place où se trouvait bâtie la halle qui s’écroula vers l’an 1770. C’était là que se trouvaient les fourches patibulaires.

- Origine de la population -

L’histoire nous apprend, qu’après la construction du château, sur le haut de la montagne, dans le 10ème siècle, les vassaux vinrent, successivement, se placer autour de la forteresse, peut être comme il arriva en divers autres lieux, pour y trouver abris et protection contre les déprédations de tout genre que commettaient, alors, les gens de guerre, amis ou ennemis. Les habitants de l’ancienne ville ou bourg de St-André vinrent, également, s’y établir. Telle a été l’origine de la population de la ville de Monflanquin. Quant à l’origine de celle de la paroisse, beaucoup plus ancienne que la ville, comme nous l’avons vu plus haut, nous savons que les gaulois nithiobriges habitaient le pays au temps où César en fit la conquête, et encore à l’époque où le christianisme s’introduisit parmi eux. L’histoire ne nous fait connaître aucune migration de ce peuple en d’autres régions, de sorte qu’il est permis de penser que la majeure partie de la population de la paroisse descend de ces indigènes qui avaient la même religion que le reste des habitants des Gaules avant leur conversion à la foi catholique.

Ce beau pays a, sans doute, donné le jour à des hommes dont la renommée aura prôné la bravoure et les exploits ou les sublimes vertus, mais leurs noms n’ont pas assez retenti dans les âges pour arriver jusqu’à nous. Cependant, il ne sera pas hors de propos de signaler celui de deux personnages, quoiqu’ils n’aient fait rien de bien remarquable. Ce sont deux ingénieurs de Monflanquin qui, en 1250, présidèrent à la construction de la ville de Castillonés. L’un se nommait Ponce Maynard et l’autre Gauthier de Poupone. Un sieur de Quayrose, aussi de Monflanquin, avait été nommé commissaire par le roi, pour surveiller ou diriger les travaux de cette fondation. Nous ne connaissons pas, dans la paroisse, des familles qui puissent revendiquer des titres fort anciens, si ce n’est la famille de Messieurs de Bérail et Rey de Bonneval.

- Partie topographique -

La partie topographique de la paroisse offre peu de matière à l’examen du naturaliste et de l’archéologue. On n’y rencontre ni vieux manoirs, ni châteaux forts, ni tours antiques, ni vestiges de voies romaines, ni lieux occupés par les Templiers ou Chevaliers de Malte, ni traces du Moyen Age. Cependant, la ville de Monflanquin, actuellement assez bien bâtie en pierre, au lieu de maisons en bois à colombages de l’ancienne fondation qui ont presque toutes disparu, offre un des sites les plus agréables. Elle est posée en amphithéâtre, sur une montagne en forme de cône oblique, et domine une belle et riche vallée parsemée de collines; ce qui offre un aspect assez remarquable. Autour de ces collines, sont jetées des montagnes éloignées entre elles, et du grand cercle qu’elles forment, ces montagnes semblent former un vaste bassin circulaire, dans le fond duquel serpente la Léde, en décrivant de grandes sinuosités. Des promenades de Monflanquin qui ont remplacé ces murs d’enceinte, on jouit d’un beau point de vue sur un vaste horizon. Du côté du nord, on voit l’antique château de Biron s’élevant en flèche au milieu des bois, comme un vaisseau de haut bord voguant, à pleines voiles, sur l’océan.

Le sol, en général, d’une grande fertilité, principalement dans les alentours de la ville, présente différentes natures de terrains. On y trouve le calcaire du côté du nord-est et dans presque toute la partie du midi. Le côté de l’est, surtout vers les confins de la paroisse, est presque tout argileux. Le pays est très bien cultivé, et les habitants très laborieux. Mais on y semble peu porté à adopter les inventions que fournit l’industrie agricole. En général, le cultivateur semble esclave de la routine et ne s’inquiète guère de rechercher ce qui pourrait diminuer ses labeurs ou les mieux couronner. L’opinion commune, comme en beaucoup d’autres pays, est celle du vieillard de la fable qui léguait à ses enfants un trésor enfoui dans son champ; et le rendement des terres prouve que c’est sagesse de s’y conformer.

Commencée le 10 Août 1842

La suette miliaire envahit le canton de Monflanquin dans la seconde quinzaine du mois de juillet 1842 et y sévit cruellement pendant environ 10 jours. La ville, seule, compta jusqu’à 200 malades à la fois et la campagne, un nombre trois fois plus grand. Les personnes dans la vigueur de l’âge étaient principalement victimes du fléau. Dans l’espace de 15 jours, la commune de Monflanquin eut à enregistrer plus de 40 décès. Il fut un temps où les secours de l’Art manquaient aux malades en si grand nombre, surtout à la campagne, que les travaux furent suspendus et qu’à peine, en certains lieux, y restait quelqu’un pour les servir. Monsieur le docteur Lacoste, originaire de Tonneins, et ayant sa résidence à Montpasier, vint en aide aux médecins du pays ainsi que Monsieur le docteur Nugues d’Aiguillon. Le désir de se rendre utile à nos concitoyens et, plus tard, aux leurs, si la suette pénétrait jusqu’aux rives de la Garonne, porta ces messieurs à cet acte de dévouement. Monsieur Serougne, ex-supérieur du grand séminaire d’Agen, fut envoyé à Monflanquin par Monseigneur de Vésina, dans ces jours de désolation. Ce digne ecclésiastique vint partager les périls et les fatigues de Messieurs les vicaires de la paroisse, dont l’un, Monsieur Vacquié, fut retenu au lit pendant quelques jours par la cruelle miliaire. L’on fit des prières publiques pendant trois jours pour obtenir du ciel la cessation du fléau. il y eut les oraisons des quarante heures qui se terminèrent par une procession solennelle autour de la ville le 31 juillet. Le ciel sembla se rendre propice; dès le commencement des prières, la maladie diminua d’intensité et il n’y eut presque plus de décès dans les jours qui suivirent. Les cas nouveaux devinrent assez rares; la maladie sembla plus bénigne et chacun commença à se rassurer.

Le dimanche 15 janvier 1843, les eaux de la Lède s’élevèrent à une hauteur prodigieuse; aucun ancien ne se souvenait d’avoir vu rien de pareil dans le pays. Environ 150 mètres de la haute chaussée de la grande route de Monflanquin à Villeréal furent emportés et les arbres qui la bordaient déracinés et entraînés au loin par les eaux en furie. Au-delà de la Sauvetat-sur-Lède, sur la route de Villeneuve, même désastre. La Lède détruisit encore quelques moulins et en endommagea fortement quelques autres. Des pluies incessantes accompagnées d’un vent furieux pendant environ 12 jours entraînèrent la ruine de plusieurs maisons tant à la ville qu’à la campagne.

Le vénérable Monsieur Martial René Omer Labat de Lapeyrière, curé de Monflanquin depuis 54 ans environ, mourut au château du Mirail, près de Damazan, le 5 Janvier 1844 et le surlendemain ses obsèques religieuses eurent lieu à Lacépéde, lieu de la sépulture de ses pères. Catalogue trouvé chez Monsieur Ducondut Sansot

Catalogue des consuls qui ont été élus après la prise de la ville de Monflanquin qui fut le dernier d’Août de l’année 1574. La même année et le jour de la Saint Michel furent élues discrètes et honorables personnes.

Guillaume Sarrau

Antoine Bayac

François Calcat

Jean Béquays

Pierre Pauly

1575 Jean Dutil, Sieur de l’Oustal Néou

Jean Cubertou

Pierre Martin, Médecin

François Gitarrau

Bernard Contenjon

Géraud Quayrose

1576 Lamotte Sudre

Pierre Jugye

Pierre Canet

Antoine Pauty

Jean David

Jean Boye

1577

Jean Béquays

Pierre Pauly

Pierre Andrieu

Antoine Quayrose

Géraud Dellair

Pierre Canet

1578

François Caleat

Pierre Gibbert

Jean Fau

François Gitarrau

Bernard Contenjon

Géraud Quayrose

1579

Hélie Béquays

Jehan David

Jehan Boye

Pierre Calcat

Jean Bru

Jean Contenjon

1580

Pierre Canet

Pierre Andrieu

Géraud Dellair

Jean Vergnes

Antoine Lafage

Guillem Fournié

1581

Pierre Pauly

François Gitaro

Antoine Pauty

Antoine Quayrose

Guillem Fort

Pierre Lafage

1582

Les susdits consuls, à cause de l’édit du roi, furent élus pour être continués jusqu’au 1er jour de janvier, auquel jour l’élection des consuls de la présente ville se devait faire conformément au susdit édit,et par là demeurèrent en charge 15 mois, finissant à l’an 1582.

Pierre Gibbert

Jean Fau

Géraud Quayrose

Jean Dallet

Etienne Gardés

Antoine Costes

1584

Pierre Martin, Médecin

Jean Bessoly

Jean Boye

Jean Raynal

Pascal Ducondut

Pierre Dubreilh

1585

Elie Bequays

Guillem Paucot

Antoine Lafage

Jean Passalaygue

Etienne Canet

Guillem Védrines

1586

Pierre Pauly

Jean David

Antoine Quayrose

Jean Vergnes

Antoine Raynal

Jean Gardés

1587

Pierre Gibbert

Géraud Quayrose

Antoine Pauty

Jean Raynal

Pascal Ducondut

Guillem Fort

1588

Jean Bessoly

François Gitaro

Géraud Delluc

Pierre Dubreilh

Jean Dumon

Etienne Marty

1589

Pierre Pauly

Jean Fau

Antoine Persy

Bernard Contenjon

Etienne Canet

Pierre Lidon

1590

Pierre Gibbert

Pierre Andrieu

Antoine Quayrose

Jean Bru

Antoine du Vinial

Jean Truelle

1591

Pantaléon de Menoux à Restouillac

Jean Vergnes

Pascal Ducondut

Jean Calmette

Jean Lapeyronie

Bonissou

Arnaud Guérin

Antoine Lafage

Antoine Pauty

Pierre Lacroix

François Sarrau

1592

Elie Béquays

Jean Vergnes

Jean Boye

Guillem Fort

Guillaume Frayssé

Jacob Alégre

1593

Jean Bessoly

Jean Sarrau

Géraud Delleut

Jean Dumon

Jean Sarrau

Jean Lapeyronie

1594

De Panit Léger, fils

Jean Fau

Bernard Contenjon

Pierre Béquays

Géraud Quayrose

Pierre Galinat

1595

Pierre Gibbert

Antoine du Vinial

Géraud Sarrau

Géraud Persy

Jean Lacroix

David Poccot

1596

Elie Béquays

Pierre Lidon

Guillaume Frayssé

Jean Contenjon

Moyse Boye

Jean Monteil

1597

Jean Sarrau

Antoine Persy

Géraud Delluc

Jean Truelle

Jacob Alègre

Jean Fournié

1598

Jean de Paloque

Pierre Béquays

Antoine Lafage

Géraud Quayrose

Michel Contenjon

Abraham Boydé

1599

Arnaud Guérin

Antoine du Vinial

Géraud Sarrau

David Poccot

Hugues Aleyran

Jean Calmette

1600

Elie Béquays

Jean Fau

Géraud de Persy

Jean Contenjon

Jean Monteil

Jean Castillon

1601

Jean Sarrau

Pierre Lidon

Géraud Delluc

Jacob Alègre

Moyse Boye

Isaac Causse

1602

Pantaléon de Menoux

Isaac Béquays

Jean Sarrau

Jean Dufraysse, puîné

Jean Salesse

Jean Cournet

1603

Arnaud Guérin

Antoine du Vinial

Elie Quayrose

Jevabau Quyarose

Jean Fournié

Pierre Sarrau, qui fut appelant de l’élection, de façon qu’il n’accepta point la charge.

1604

Antoine de Persy

Pierre Béquays

Pierre Gibbert

Jean Lacroix

Pierre Fournié

Isaac Du Ponté

1605

De Panit St Léger

François Dordayque, Sieur de laTour

Jacob Alègre

Guillem Fort

Paul Boye

Pierre Salesse

1606

Jean de Paloque

Pierre Lidon

Jean Passalaygue

Pierre Gibbert

David Contenjon

Jean Bru

1607

Jean Sarrau

Géraud Sarrau

Etienne Dubreilh, Sieur de la Tour

Abraham Boye

Guillem Védrines

Jérémie Quayrose

De laquelle élection, il y eut appel qui fut relevé par la Tour parce qu’il voulait précéder Sarrau. Béquays, Juge, s’en rendit aussi appelant, et enfin, il y eut arrêt le 8 février de la dite année, par lequel les dits Jean et Géraud Sarrau et Dubreilh furent cassés. Jean et Géraud Sarrau,pour être cousins, et le dit Dubreilh de la Tour, comme était indiqué d’avoir fait la fausse monnaie et au lieu des dits Jean et Géraud Sarrau et Dubreilh furent élus :

Jean Dufraysse, aîné

Pascal Ducondut

Géraud Sarrau

David Poccot

Isaac Causse

Jean Calmette

Pierre Pauty

Jean Frayssé

1609

Mr de St Léger

Géraud Persy

Moyse Boye

Jean Passalaygue

Zite Ducondut

Pierre Chayrés

Jean Sarrau

Pierre Gibbert

François Massanés

Pierre Canet

Pierre Fort

Bertrand Jugit

1611

Pierre Lidon

Jean Contenjon

Abraham Boye

Jean Castillon

Jérémie Quayrose

Martial Léger

Les tours de cette ville ont été couvertes la présente année et la cloche de l’horloge refaite.

Gédéon Dutil, Sieur de Boudou

Pierre Amblard

Daniel Trubolle

Mathieu Ducondut

Abraham Védrines

Guillem Cuberton

1613

Pierre Béquays

Jésabau Quayrose

Jean Boulède

Pierre Vignal

Jean Contenjon

Jean Issartier

1614

Géraud Sarrau

Moyse Boye

Pierre Canet

Sire Pierre Fort

Zite Ducondut

Isaac de Ponté

1615

Mr de St Léger

Elie Quayrose

Pierre Arnox

Jean Dufrayssé

Pierre Deloygue

Fournié dit Gorre

1616

Mr de Boudou

Jean Lacroix

Trubelle

Pierre Mouret

David Contenjon

Daniel Brunot

Titre du Château de Monflanquin

La sénéchaussée de Toulouse, armoire 67 - continuation des hommages, numéro 2, page 31 en 1101, du château de Monflanquin et toute son abanlieu. Ce document est d’une date postérieure; on a reconnu que le copiste devait avoir commis une erreur; il faut donc la rapporter à l’an 1271, lorsque Philippe III recueillit l’héritage d’Alphonse, frère de Saint Louis, Comte de Toulouse.

« Sachez tous que les consuls de Monflanquin, diocèse d’Agen, ont été convoqués avec les habitants du dit lieu, des paroisses du dit lieu, des paroisses de la juridiction du dit lieu, au nom du dit Roy de France, devant le seigneur Guilhaume de Cohardon, Ecuyer Sénéchal, assisté de Maître Barthélémy Dupulet, clerc juge royal de Carcassonne; auxquels il a exposé sa commission et lettre émanée du Roy pour le Comté de Toulouse et terre d’Agenois, pour être ce dit château de Monflanquin, remis et gardé és mains du dit Seigneur Roy, avec toutes les paroisses, châteaux et droits y appartenant qui sont dans la seigneurie et district abanlieu du dit château, requèrant les dits consuls et peuples du dit château, des paroisses et châteaux y appartenant qui sont dans sa seigneurie, juridiction et district qu’ils ayent à faire comme ils doivent au dit Seigneur Roy, serment de fidéllité, lesquels consuls et pour toute la seigneurie du dit château et vers eux le plus distingué de la dite communauté; savoir : Bernard d’Agueri, Pierre Saint Aurmale de la Cassorma et de Paler, Raymond Regalere, Guitau, Marc de Salin, Raimond de la Sara, Raÿmond de Taular, Amant Taissié, Guilhaume de Chatau et plusieurs autres du dit Château, le nom desquels serait trop long. Des paroisses qui sont dans la juridiction du dit château, savoir, Jean Dutrail Denau, Item de Pimirol, Dehars, de la Légue, Pierre Canet, Item de Vilam, Guilhaume Pargare et Etienne Dutrom, Guilhaume Constantain, Item de Saint-Amand, Guilhaume Pargade, Bertrand de Gramajan, Pierre Martin, Vigier, Item de Barvas, Jean de Denasse, Guillaume Deys, Item de Rocofaire, Pierre Dumal, Pierre Dufossé, Hélie Delasse pour lui et pour les autres du dit château, de toute la seigneurie et de toutes ses appartenances, ont promis et fait serment sur le Saint Evangile, que le dit Seigneur Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France très illustre et Seigneur Souverain et Domicilié, et que tous biens et de droits lui appartenant; c’est pourquoi il doit le garder et conserver de tout son pouvoir, comme ayant toujours été fidèle au Roy de France, son prédécesseur contre tous ceux prenant une même protestation de leur liberté usage de bonne coutume, reconnaissent que le dit château de Monflanquin, avec la haute et la basse justice, avec toute juridiction de dedans et de dehors, avec tous les ténements que comporte la dite seigneurie, est au Seigneur Roy de France, comme était cy devant au Comte de Toulouse, auquel ils doivent toute sorte de fidélité, ont de leur assuré, que dans toute la seigneurie, distrix et juridiction sont toutes les paroisses ci-dessous écrites, sçavoir : Condesaygue de Pinel, de Saint- Aubin, de Rouet, de Savignat, de Saint-Salinnier, de Saint-Pardou, de Saint-Galaissat, de Montagnat-sur-Lède, de Souillés, de Losso, de Génibréde, d’Enbals, de Bibien, de Born, de Pix, de Vilas, de Saint-Jut, de Saint-Amand, de Naudaliat, de Lugagnat, de Saint-Abit-de-Leide, de la Capelle de Demont, de Barbas, de Tayrat, de Crousiliat, de Saint-Paul, de Rocofaire, de Corconat, de Nouliat, de Saint-Sulpice. Ont aussi assuré que le château de Monségur, de Gavaudun et Cancon sont aussi de la seigneurie et distrix du château de Monflanquin, au dit Seigneur Roy. Les actes ont été faites à Peïne d’Agen l’an et pour le dit Monsieur Jean et Monsieur Barthélémi et moi Pierre Parixe, notaire ci-devant, dit que les écrits ...Reignant Philippe, Roy de France et me suis signé. »

Nota : Cette copie a été livrée sur son original, mot à mot, sans y avoir rien augmenté ni diminué et icelle fournie à Maître Jacques de Sarrau, licencié és-loi, juge royal civil et criminel et examinateur pour le Roy, en sa ville et juridiction de Monflanquin, par Maître Jean Deffa, conseiller du Roy et sous procureur en la sus dite ville et juridiction, qui en sa dite qualité est détenteur des papiers appartenants et affirmants de l’étendue de son ressort et privilèges des peuples, manants et habitants d’icelui, être comme de leur soumission, fidélité à toute épreuve pour notre Seigneur et Roy.

Le 16 Octobre 1702 - Ordonnance de Monsieur de Labourdonnaye, Intendant à Bordeaux de la Justice, Police et Finances de la généralité de Bordeaux, pour contraindre les détenteurs de quelques restes de sommes qui avaient été affectées pour dédommagement de la grêle, au payement des sommes qu’ils ont en main pour les employer à la réparation de l’église de Monflanquin.

La somme due était de 200 et quelques livres. L’ordonnance porte et nous ordonnons que la dite somme sera employée aux réparations du porche de l’église du dit Monflanquin, afin que l’on y puisse faire le Service Divin.

Un Sieur Jean Carrieu de Bourgade à St-Hilaire et Guillaume Labay à Savignac, Consuls à Monflanquin en 1697, se trouvaient détenteurs de la dite somme. Un huissier, nommé Lagarrigue, leur signifie l’ordonnance de Monsieur de Labourdonnaye et leur ordonne de remettre la somme due entre les mains de Monsieur Alquiés, Notaire et Syndic de la paroisse (le 12 mars 1703).

Le 25 Novembre 1714 - Etat des réparations qui restent à faire pour le rétablissement de la nef de l’église Sainte-Marie de Monflanquin suivant l’examen et devis qui en a été fait sur l’examen de Messieurs le Curé, Syndic et autres paroissiens.

Pour continuer et conduire les réparations jusque à l’ancien coeur, les maçons Etienne Lescure et Léonard Chabrial déclarent qu’il convient de faire 50 cannes de muraille de 5 pans de largeur et de 6 cannes de hauteur y compris les fondements, qu’il faut faire encore 3 piles à cartelage de même hauteur pour le soutien des poutres de la charpente; le tout sans comprendre la bâtisse des arceaux des 3 chapelles que tant seulement celle qu’il faut faire pour la naissance des dits arceaux et que pour faire de la pierre de cartelage, nécessaire au travail, celle des masures du vieux temple n’étant pas suffisante avec les frais de transport seulement 300 livres. Le total du devis de la dépense est porté à dix neuf cent huitante livres.

Les consuls signés sont : Béquays, Contenjon, Goudail et Saven, ce dernier nom est un peu effacé. Les syndics signé sont : Messieurs Laporte et Alquié. Le nom de Monsieur le Curé ne s’y trouve pas.

Le 10 Mars 1720 - Projet de lettre à Monseigneur l’Evêque d’Agen. L’auteur, en qualité de syndic, expose au prélat qu’ils ne peuvent plus se servir de l’église des Révérends Pères Augustins à cause qu’elle menace ruine, que dans les assemblées générales, prédications et autre cérémonies de fêtes annuelles, elle ne peut contenir la moitié du peuple, que dans cette conjonction, comme depuis quelques années ils avaient continué la bâtisse et fait couvrir jusque à environ les deux tiers de la nef de l’ancienne église paroissiale, en tirant droit au ruines du choeur ainsi qu’il parut à Monsieur l’Abbé Laborde et à Monsieur Dauzac dans leur visite aux fins du devis et réparations à faire à cette église dont ils n’ont pas vu d’exécution; qu’ils ont projeté sous son bon plaisir de préparer un logement sous ce couvert de l’ancienne église à l’extrémité duquel on avait déjà fait une cloison avec des airs pour se préserver autant que possible du mauvais temps, et y faire le Service Divin, par prévision, qu’on voulait commencé aux fêtes de Pâques prochaines, ce qui le met dans la nécessité de supplier Monseigneur l’Evêque, comme principal décimateur, de donner ses ordres et députer quelqu’un pour examiner ce qu’il conviendra employer pour y dresser un autel et son assortiment et pourvoir aux frais nécessaires à ce sujet avec les autres décimateurs; qu’ils espèrent cette faveur de sa bonté paternelle et que sa grandeur voudra bien se rappeler ensuite la nécessité qu’il y a de réparer et rétablir l’ancien choeur pour le rendre convenable à cette grande paroisse.

Le 14 Juillet 1720 - Projet de lettre écrite à Monsieur l’Abbé de Gondon par Monsieur Alquié, syndic. Il lui fait part de la promesse que lui ont faite Monseigneur d’Agen et les autres décimateurs de contribuer aux susdites réparations et le prie d’y contribuer; il lui envoie en même temps copie de la réponse du procureur du Roy au parlement de Bordeaux, datée du 13 juin de la même année.

Autre projet de lettre à Monsieur le Secrétaire du Procureur Général concernant les susdites réparations. Les paroissiens de Monflanquin lui exposent l’urgence de ces réparations, lui rappellent qu’ils ont demandé à Monsieur le Procureur Général l’autorisation d’engager les gros décimateurs à contribuer à réparer le choeur de l’église. Ils demandent qu’on leur trace la marche qu’ils doivent suivre pour déterminer tous les gros décimateurs qui étaient tenus à cette réparation, puisque la dite église n’était pas tombée de vétusté comme l’attestaient les murailles du choeur encore debout, ainsi que des mémoires qui portaient que la ruine avait été faite par les anciens protestants.

Monseigneur d’Agen leur avait répondu qu’il contribuerait, quoiqu’il n’y fut pas tenu, à cause d’une transaction passée avec les Bénédictins d’Eysses.